Was früher keine Selbstverständlichkeit war, ist heute für die meisten Eltern klar: In der Familie wird offen über Geld gesprochen – insbesondere auch mit Kindern. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Werte.

Der Weg zur finanziellen Selbstständigkeit beginnt früh

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Diese Redensart bedeutet, dass alles seine Zeit braucht, bis man etwas richtig gelernt und das Wissen auch gefestigt hat. Ganz speziell gilt das für den Umgang mit Geld, denn in Zeiten, in denen wir alle täglich mit neuen Kaufimpulsen überhäuft werden, sind Finanzkompetenzen wichtiger denn je. «Finanzwissen ist keine langweilige Nebensache, sondern eine essenzielle Lebenskompetenz», ist auch Sandra Lienhart, Chief Business Unit Officer Retail Banking von PostFinance überzeugt. «Deshalb ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche früh lernen, mit Geld umzugehen. Über Geld soll offen gesprochen werden.» Doch wie gehen Eltern in der Schweiz dieses Thema an? Wie wird der Wert von Geld vermittelt? Wann ist der richtige Zeitpunkt für das erste eigene Geld? Wie spricht man zu Hause über Geld? Um diesen Fragen nachzugehen, hat PostFinance das Forschungsinstitut Sotomo mit einer repräsentativen Studie beauftragt, die kürzlich veröffentlicht wurde. «Die Ergebnisse sind sehr erfreulich», sagt Sandra Lienhart. Die Studie zeigt, dass 95 Prozent der Eltern in der Schweiz die Finanzbildung ihrer Kinder als wichtigen Teil der Lebenskompetenz erachten. Auch Gespräche über Geld gehören heute zum Familienalltag. Laut der Studie sprechen 92 Prozent der Eltern bereits mit ihren fünf- bis achtjährigen Kindern über Geld und finanzielle Themen. 87 Prozent der Eltern betonen zudem, dass Geld nicht selbstverständlich ist, sondern erarbeitet werden muss.

Sackgeld als zentraler Lernbaustein

«Die Studie zeigt klar, dass Sackgeld mehr ist als nur Geld zum Spass», weiss auch Gordon Bühler, Studienverantwortlicher bei Sotomo. «Es ist der erste Schritt zur finanziellen Selbstständigkeit und ein zentraler Teil der Finanzerziehung.» Durch eigenes Sackgeld lernen Kinder, wie Geld funktioniert. Später gewinnen Sparziele an Bedeutung. Das ist auch für einen Grossteil der Eltern eine Selbstverständlichkeit, denn laut der Studie erhalten zwei Drittel aller Kinder spätestens mit dem Schuleintritt regelmässig Geld zur freien Verfügung – zunächst meist bar, um das Verständnis für Geld zu fördern. Das konkrete Erlebnis, Münzen und Noten zu zählen, schafft ein besseres Verständnis für den Wert des Geldes. Mit dem Übertritt in die Oberstufe, wenn die Kinder ungefähr 12 Jahre alt sind, beginnen die Eltern, digitale Zahlungsmittel wie TWINT oder Debitkarten einzusetzen und überweisen ihnen das Sackgeld auf diese Weise. «Die Studie zeigt ebenfalls auf, dass über 80 Prozent der Kinder regelmässig sparen – ganz unabhängig von Alter oder Geschlecht», sagt Gordon Bühler. «So verfügen zwei Drittel bereits im Primarschulalter über ein eigenes Sparkonto. Ausserdem legen viele Eltern – oder auch Grosseltern, Göttis und Gotten etc. – frühzeitig einen Sparbatzen für den Nachwuchs zur Seite – meist auf klassischen Konten. Interessant: In der Deutschschweiz sind Anlagen auf Fondskonten stärker verbreitet als in der Romandie.»

Sackgeld – ab wann und wie viel?

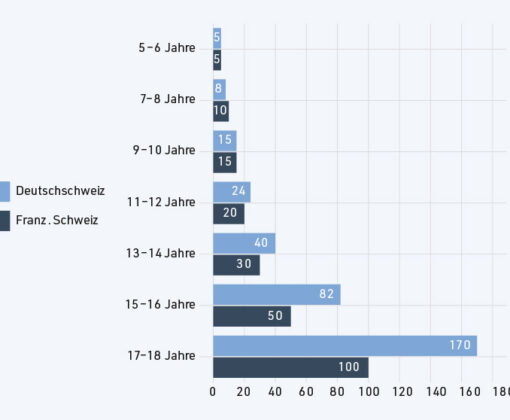

Eltern in der Schweiz geben ihren Kindern mehrheitlich regelmässig Sackgeld zur freien Verfügung und bringen ihnen so finanzielle Eigenverantwortung bei. Laut der Studie erhält eine Mehrheit der Kinder spätestens mit dem Eintritt in die Schule Sackgeld. Eltern aus der Romandie geben ihren Kindern erst später Sackgeld. Während 75 Prozent der 7- bis 8-jährigen Kinder in der Deutschschweiz bereits Sackgeld erhalten, sind es in der französischen Schweiz nur ungefähr 40 Prozent in dieser Altersgruppe. Die meisten Kinder erhalten ihr Sackgeld regelmässig, wobei Kinder bis etwa 8 Jahre Sackgeld öfters wöchentlich erhalten, um ihnen erste Erfahrungen mit kleinen Geldbeträgen zu ermöglichen. Die meisten Eltern stellen keine besonderen Bedingungen an ihre Kinder betr. der Verwendung des Sackgelds. Sie erwarten zwar, dass Kinder im Haushalt mithelfen, jedoch wird diese Mithilfe in den meisten Fällen nicht direkt mit Sackgeld entlohnt. Vielmehr setzen sie auf Gemeinsinn und Eigenverantwortung: Sackgeld soll vorrangig als Übungsfeld für den Umgang mit Geld dienen – und nicht als Belohnung für bestimmte Leistungen.

Grafik: «Wie viel Sackgeld erhält Ihr Kind / erhalten Ihre Kinder durchschnittlich im Monat?» – Abgebildet wird der Median. Die Frage wurde nur denjenigen Befragten gestellt, die angegeben hatten, dass ihre Kinder Sackgeld bekommen.

Sackgeldstudie zum Download

Im Auftrag von PostFinance hat das Forschungsinstitut Sotomo vom 12. bis 25. Februar 2025 insgesamt 1429 Eltern in der Deutsch- und Westschweiz befragt, die mindestens ein Kind im Alter zwischen 5 und 18 Jahren haben. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die sprachlich integrierte Wohnbevölkerung dieser Zielgruppe. Weitere Informationen zur Sackgeldstudie finden Sie unter postfinance.ch/kinder-und-geld.

Fit für die Konsumwelt

In Bezug auf den Umgang des Kindes mit Geld bereitet vielen Eltern am ehesten Sorgen, dass es zu viel Geld für unnötige Dinge ausgibt. 48 Prozent der Eltern – also beinahe die Hälfte aller Befragten – haben Bedenken, dass ihr Kind Geld für Unnötiges ausgibt. Ausserdem macht einem Drittel der Eltern Sorgen, dass sich ihre Kinder durch Freundinnen und Freunde oder auch durch Werbung und Influencerinnen und Influencer beeinflussen lassen. Das ist nicht erstaunlich, da immer mehr Kinder immer früher Zugang zu sozialen Medien haben und Onlinemarketing allgegenwärtig ist. «Insgesamt stellen wir jedoch gleichzeitig fest, dass 18 Prozent aller Befragten in Bezug auf den Umgang ihrer Kinder mit Geld relativ entspannt sind und sich diesbezüglich keine Sorgen machen», schreiben die Autoren in der Studie. Und: «Fragt man die Eltern direkt nach dem Einfluss sozialer Medien auf das Ausgabeverhalten ihrer Kinder, zeigt sich, dass dieser unterschiedlich wahrgenommen wird. Entscheidend ist dabei das Alter: Während nur 25 Prozent der Eltern von 5- bis 8-Jährigen einen starken Einfluss von sozialen Medien auf das Ausgabeverhalten ihrer Kinder sehen, sind es bei den Eltern von 16- bis 18-Jährigen mit 52 Prozent mehr als doppelt so viele. Tendenziell wird der Einfluss auf Jungen etwas höher eingeschätzt als auf Mädchen.» Dies zeigt, wie wichtig frühzeitige Gespräche über Geld, Konsum und Werte in der Familie sind – damit Kinder und Jugendliche lernen, bewusste finanzielle Entscheidungen zu treffen, anstatt sich unreflektiert beeinflussen zu lassen. Externe Einflüsse spielen eine wichtige Rolle und können familienintern zu Streitigkeiten führen, denn Kinder werden – je älter sie werden – nicht nur durch die Werte der Eltern geprägt, sondern auch durch ihr Umfeld. Spannend ist ebenfalls, dass Eltern je nach Sprachregion und Einkommenssituation die Finanzerziehung ihrer Kinder anders beurteilen: Während diese für 60 Prozent aller Eltern in der Deutschschweiz sehr wichtig ist, ist es dies nur für 44 Prozent der Eltern in der Romandie. Zudem: Je geringer das Haushaltseinkommen, desto wichtiger ist es auch für die Eltern, ihren Kindern zu vermitteln, wie wichtig ein bewusster Umgang mit Geld ist. Fast die Hälfte der Eltern ist zudem der Meinung, dass Geld nicht alles im Leben ist. Dies lässt vermuten, dass materielle Werte nicht im Mittelpunkt der Erziehung stehen.

Sparen und Ausgeben

Was machen die Kinder mit ihrem Geld? Laut der Studie legen vier von fünf Kindern einen Teil ihres Sackgeld beiseite und sparen. Auch die Eltern sparen für ihre Kinder. Sie legen Geld auf einem Sparkonto für sie auf die Seite. Sparen ist also bei Gross und Klein in der Schweiz tief verankert. Die meisten Kinder sparen mit einem bestimmten Ziel, beispielsweise um sich einen Wunsch zu ermöglichen – die jüngeren für Spielzeug, ältere für Freizeitaktivitäten. Wie das Geld ausgegeben wird, ist vom Alter der Kinder abhängig. Kinder unter 8 Jahren kaufen eher Spielsachen und Spiele, Essen oder Snacks. Danach steigt das Interesse an Kleidern und Accessoires. Bei den 16- bis 18-Jährigen legt ausserdem ein Viertel Geld auf die Seite, um mit dem Töffli oder Auto selbstständig mobil zu sein.

Geld fällt nicht vom Himmel…

Den in der Studie befragten Eltern wurden verschiedene Leitsätze vorgelegt, die ihre Haltung zur Finanzerziehung möglichst genau beschreiben sollte. Das Fazit: 67 Prozent sind der Meinung, dass Geld nicht vom Himmel fällt, sondern dass man dafür arbeiten muss. Für 62 Prozent gilt der Leitsatz: «Lebe nicht über deine Verhältnisse» und für 48 Prozent «Geld ist nicht alles im Leben». Von diesen drei meistgenannten Leitsätzen leiten die Studienautoren folgende Prinzipien ab: 1. Geld ist an Leistung gekoppelt. Kinder sollen früh lernen, dass finanzielle Mittel nicht selbstverständlich sind, sondern durch Arbeit verdient werden. 2. Geld setzt Grenzen. Der eigene Lebensstil sollte an die finanziellen Möglichkeiten angepasst sein, um Schulden und Konsumdruck zu vermeiden. 3. Geld ist nicht der wichtigste Wert im Leben. Trotz seiner Bedeutung soll es nicht zur zentralen Orientierung im Leben werden. «Diese Werte dienen Eltern als Kompass für die Finanzerziehung – mit dem Ziel, ihre Kinder zu verantwortungsbewussten und selbstständigen Erwachsenen zu erziehen», so das Fazit der Studienautoren.